Vorlesung

DNA des Wohnens

Was sind die Grundlagen des Wohnens? Sind dem Wohnen Parameter eingeschrieben, gleich einer DNA, die die Planung, das Bauen aber auch das Bewohnen von Wohnraum beeinflussen? Gibt es eine DNA des Wohnens auf der unser materielles, geistiges und biologisches Zusammenleben beruht? Welche Sichtbaren und Unsichtbaren Parameter sind Teil dieser DNA des Wohnens?

In 10 unterschiedlichen Vorlesungsinputs wird der Frage nach einer DNA des Wohnens nachgegangen: Welche Rolle spielt die mediale Repräsentation von Wohnen und wie prägt das digitale und analoge Ausstellen und Darstellen von Wohnräumen unser Vorstellungen von Wohnen und somit unsere (Wohn-)Gewohnheiten (Rituale, Routinen). Ebenso wird der Frage nachgegangen wie Strukturen von Klassismus (Herkunft, Einkommen) tief mit der Wohnfrage verwurzelt sind. Obwohl wohnen eine alltägliche Praxis ist, stellt sich die Frage, wie durch die Kommodifizierung von Wohnen seine DNA so transformiert wird, dass der Zugang dazu nicht für alle möglich (leistbar) ist. Welche Rollen spielen Machtstrukturen und Geschlechterrollen in unseren alltäglichen Lebens- und Wohnräumen? Welche Arbeitsaufteilungen (Carearbeit, Reproduktionsarbeit) sind mit Raumfunktionen und Geschlechterrollen verbunden und manifestiert sich durch Architektur räumlich? Abseits von eingeschriebenen Machtstrukturen unternehmen wir auch den Versuch, die Komplexität von gebauter Umwelt auf Elemente und ihre Beziehungen zueinander herunterzubrechen: Methoden und Theorien wie Pattern Language sollen Erkenntnisse über die Aufteilung und Anordnungen von (Wohn)räumen aufzeigen. Ebenso untersuchen wir dir den Wohnbegriff aus einer philosophischen Perspektive, was bedeutet Wohnraum denken und welche Auswirkungen hat dieses Denken auf unsere tatsächlich gebaute Umwelt?

3.0h, 3 ECTS

Bitte schreiben sie sich in den dazugehörigen TUWEL Kurs ein.

Vorlesung 1 & 2: Bernadette Krejs

Montag 3.Nov / 10-12Uhr HS7

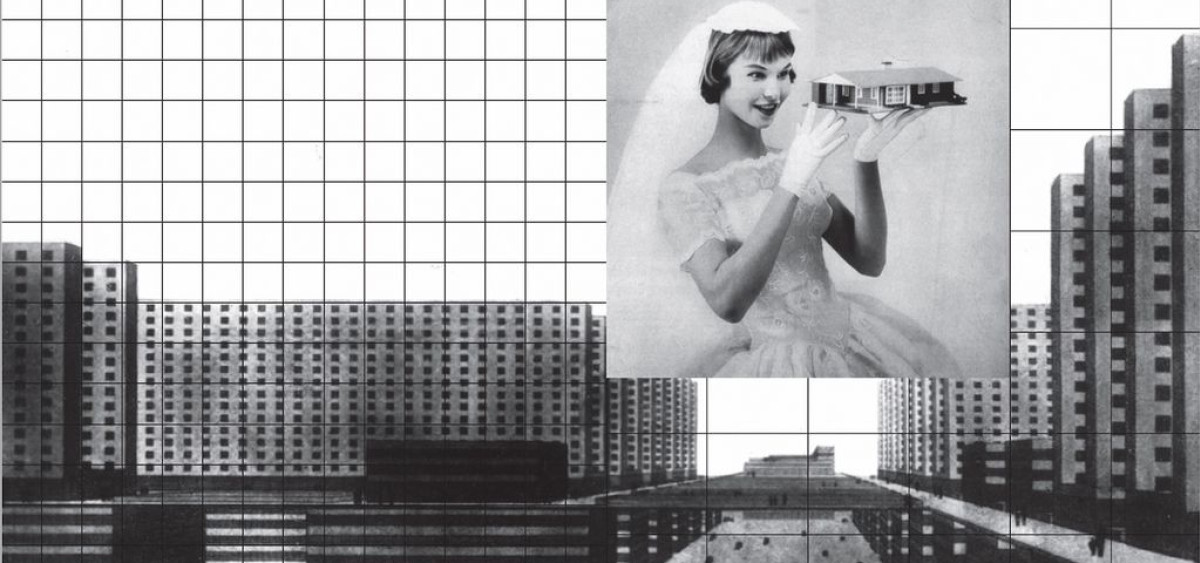

Das Bild des Wohnens I & II

Die Vorlesung „Das Bild des Wohnens“ geht der Frage nach welche Auswirkungen die mediale Repräsentation von Wohnbildwelten auf das Verständnis von Architektur und Raum, aber vor allem auf das Wohnen haben. Welches Wohnwissen generieren Bilder als Wohnpädagogisches Instrumente in einer beschleunigten, globalisierten Bildproduktion, in der Bilder unterschiedliche Kulturen von Evidenz und Formen von Geschichtsschreibung produzieren und damit einen Gesellschaftskörper formen? Denn Bilder repräsentieren nicht nur eine Wirklichkeit, sondern sie konstruieren diese auch mit. Der Komplexität des Schauplatz Wohnen, der einen Apparat aus Grenzziehungen, Wertevorstellungen und Machtstrukturen zur Verhandlung stellt, werden die alltäglichen, dominanten (Wohn)Bildwelten - aus konsumierbarer Wohnideale und -begehren - nicht gerecht. Jedoch finden die visuellen Wohnideale auch materielle und gebaute Übersetzungen und Anschlussstellen. Weiters geht die Vorlesung der Frage nach was gegenhegemoniale Wohnbildwelten als politisch aktivistische Bilder für das Wohnen leisten können?

Vorlesung 3 & 4: Rosanna Umbach und Amelie Ochs

Montag 10.Nov. / 17.Nov. / 10-12Uhr HS7

Wohungsfrage(n) und Klassenverhältnisse in Kunst und Architektur I & II

‘Wie werden Klassenverhältnisse in Bildern des Wohnens, Grundrissen und (Innen-)Architektur re/produziert und wie sind wiederum Kunst- und Architekturgeschichte, (Wohn-)Medien, Stadtplanung und Architektur daran beteiligt, klassistische Strukturen und (stereotype) Vorstellungen von Klasse(nzugehörigkeiten) zu zementieren? Über Bildlektüren, historische Beispiele und aktuelle Interventionen wollen wir uns in dieser Vorlesung den ästhetischen, gesellschaftlichen und politischen Wechselverhältnissen von Wohnen und Klasse annähern. Dabei soll analysiert werden, inwiefern Klassenverhältnisse und -zugehörigkeiten über Wohndinge, Architektur- und Planungspraxen, Geschmacksdiskurse sowie Bild- bzw. Sprachpolitiken verhandelt werden. Wo bleibt das bürgerliche Wohnen zwischen Schöner Wohnen und Instagram als unmarkierte Norm bestehen? Und welche proletarischen, revolutionären oder emanzipatorischen Wohnentwürfe hat es bereits gegeben? Wie wird in der Geschichte und Theorien zum Wohnen mit dem Thema Klasse/Klassismus umgegangen (und umgekehrt)? Welche Diskurse und Leerstellen werden hier erzeugt und welche Interventionen in klassistische (Bau-)Strukturen lassen sich finden?

Vorlesung 5& 6: Marta Fernández Guardado

Montag 24.Nov / 1.Dez. / 10-12Uhr HS7

Dwelling Through Objects I & II

The domestic interior has no ‘neutral’ or ‘natural’ state; it has changed continually throughout history to articulate very different values, practices, and forms of living (Self 2025). At home, we live with, among, and through objects. They are not merely functional tools or value holders; they are material and social entities that mediate between us, our surroundings, and the wider world. By critically examining the historical relationships between people and their objects, we can uncover the multiple meanings embedded in the rooms we inhabit and reflect on what they say about ourselves. In these lectures, we will explore how particular social, cultural, economic, and political developments led to the emergence and widespread use of certain objects, producing distinct interior transformations and further shaping the conditions from which they emerged. The aim is to challenge prevailing domestic conventions and reimagine the interior as the setting and source of change (Miller 2001).

Vorlesung 7 & 8: Carolin Genz

Mittwoch 10.Dez. / 16-18Uhr / HS 18 Czuber - MB

Montag 15.Dez. / 10-12Uhr / HS7

Vo 6: Gendergerechte Stadtentwicklungspolitik: Instrumente einer fairen, inklusiven und sorgenden Wohnraumversorgung

Vo 7:Ontologische (Un)Sicherheiten des Wohnens: Psychoanalytische und feministische Perspektiven auf subjektive Wohnerfahrungen in urbanen Transformationsprozessen

Die Vorlesung thematisiert, wie die Kommodifizierung von Wohnraum soziale Exklusion verstärkt und welche planerischen sowie politischen Maßnahmen im deutschsprachigen Raum zur Herstellung geschlechtergerechter und inklusiver Wohnverhältnisse beitragen können. Im Fokus steht dabei, wie ungleiche Zugänge zu Wohnraum soziale Differenzen – insbesondere entlang von Geschlecht – verstärken können; mit dem Ziel Strategien zu identifizieren, mit denen Individuen auf Wohn(un)sicherheit reagieren und emotionale Sicherheit in ihrem räumlichen Umfeld entwickeln können. Wohn(un)sicherheit wird als verkörperte Erfahrung verstanden, die von Bewohnenden in ihren Alltagen im städtischen Raum erlebt, verhandelt und mitgestaltet wird. Imaginationen, Wohnbiografien und inkorporiertes Wohnwissen prägen die Wahrnehmung von Raum, Zugehörigkeit und Teilhabe. Ein theoriegeleiteter und feministisch informierter Zugang beleuchtet diese komplexen Wechselwirkungen zwischen Wohnraumversorgung und psychosozialer Sicherheit. Denn soziale Dynamiken, Geschlechterrollen und strukturelle Machtverhältnisse beeinflussen das subjektive Wohnerleben maßgeblich. Ergänzend werden qualitative, insbesondere visuelle Methoden vorgestellt und hinsichtlich ihres Potenzials und ihrer Grenzen reflektiert.

Vorlesung 9 & 10: Lisz Hirn

Montag 12.Jän. / 19.Jän. / 10-12Uhr HS7

Wohnen Denken Handeln I & II

In Anlehnung an Heideggers Versuch über „Bauen Denken Wohnen“ zu reflektieren, versuchen wir den Sprung ins Politische zu wagen. Inwiefern beeinflusst unsere Conditio Humana unser Wohnen und unser Denken? Welche ethischen und moralischen Implikationen hat unser Wohnen für unser Handeln und die Demokratisierung unsere Gesellschaft? Welches politische Subjekt wird durch die heutige DNA unseres Wohnens gefördert?

Vorlesung 11 & 12: Christian Kühn

ONLINE

Besprechungstermin Mo 26.Jänner 10:00-11:00 HS7

Vo 11: Auf der Suche nach einem neuen Humanismus &

Vorlesung 1 & 2: Bernadette Krejs

Montag 3.Nov / 10-12Uhr HS7

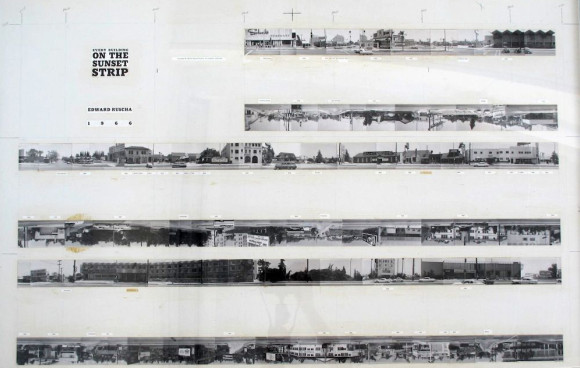

Nach 1945 dominieren in der Architektur Funktionalismus und Internationaler Stil, aber im Untergrund beginnt sich schon bald Kritik zu formieren. Im Jahr 1959 löst sich der CIAM bei seinem letzten Kongress in Otterlo offiziell auf, um eine neue Ära einzuläuten. Nach dem gescheiterten Versuch, im internationalen Stil eine weltweit gleich verständliche, rationale Architektur zu schaffen, suchen unterschiedliche neue Strömungen nach Alternativen: Brutalismus, Strukturalismus, Dekonstruktion, hisotrisierende Postmoderne. Zu den Akteuren, die stattdessen den Funktionalismus in erneuerter Form – nicht zuletzt durch den Einsatz des Computers – wiederbeleben wollten, gehörten Christopher Alexander und Serge Chermayeff, mit deren Ansätzen sich die Vorlesung vor allem anhand von Alexanders Buch „Notes on the Synthesis of Form“ auseinandersetzt.

Bereits Ende der 1960er-Jahre kritisiert Alexander die Vorstellung, mithilfe computergestützter Methoden eine neue rationale Architektur zu schaffen. Insbesondere die zentrale These der „Notes“, dass sich Probleme sauber in baumartig strukturierte Teilprobleme zerlegen lassen, wird für Alexander fragwürdig. In seinem Text „A City is not a Tree“ erläutert er, wie diese Vorstellung zu einer Planungsideologie geworden ist, die bis in den Städtebau hineinwirkt. Stattdessen orientiert er sein Interesse auf Archetypen und versucht, aus deren Kombination eine neue „Sprache der Architektur“ zu entwickeln, die er 1977 unter dem Titel „A Pattern Language“ als Buch publiziert. Die Vorlesung untersucht und kritisiert die Pattern Language aus mehreren Aspekten: als abgeschlossenes Archiv der Architektur, als offene Planungsmethode und als radikalen Ansatz von Partizipation, der ohne professionelle Planer auskommt.

ALLE TERMINE

Vorlesung 1 & 2: Bernadette Krejs

Montag 3.Nov / 10-12Uhr HS7

Das Bild des Wohnens I & II

Vorlesung 3 & 4: Rosanna Umbach und Amelie Ochs

Montag 10.Nov. / 17.Nov. / 10-12Uhr HS7

Wohungsfrage(n) und Klassenverhältnisse in Kunst und Architektur I & II

Vorlesung 5 & 6: Marta Fernández Guardado

Montag 24.Nov / 1.Dez. / 10-12Uhr HS7

Dwelling Through Objects I & II

Vorlesung 7 & 8: Carolin Genz

Mittwoch 10.Dez. / 16-18Uhr / HS 18 Czuber - MB

Montag 15.Dez. / 10-12Uhr / HS7

Gendergerechte Stadtentwicklungspolitik: Instrumente einer fairen, inklusiven und sorgenden Wohnraumversorgung

Ontologische (Un)Sicherheiten des Wohnens: Psychoanalytische und feministische Perspektiven auf subjektive Wohnerfahrungen in urbanen Transformationsprozessen

Vorlesung 9 & 10: Lisz Hirn

Montag 12.Jän. / 19.Jän. / 10-12Uhr HS7

Wohnen Denken Handeln I & II